次元という概念の起源

【数学おける次元の起源】

「次元(dimension)」という概念の起源や縁起(歴史的背景)は、数学・哲学・物理学といった分野を横断する深いテーマです。以下に、その発展の流れをわかりやすくまとめます。

1. ユークリッド幾何学(紀元前3世紀)

古代ギリシャのユークリッドによる『原論(Elements)』が最初の定義。

- ここで次元は、

- 点(0次元)

- 線(1次元)

- 面(2次元)

- 立体(3次元)

という形で整理され、直感的な空間の構成単位として理解されました。

🗒️ ユークリッドは「次元」という言葉自体は使っていませんが、その概念を体系化した最初の人物です。

2. 解析幾何学・代数幾何学(17~18世紀)

- デカルトによって座標空間の概念が導入され、「n次元空間(n次元ベクトル空間)」が定式化される。

- 「次元」は独立した変数の数=空間の自由度とされ、より抽象的な数学理論に進化。

3. 線形代数・トポロジー(19~20世紀)

- 次元は「線形独立なベクトルの最大数」や「局所的な空間の構造」として扱われるように。

- ハウスドルフ次元やフラクタル次元など、非整数次元も登場し、次元概念は飛躍的に拡張。

【哲学における次元】

- 古代ギリシャでは、プラトンが物質世界を「影のような存在」とし、形而上の世界(イデア界)との次元的差異を論じました。

- 近代ではカントが、「空間と時間は人間の認識形式(アプリオリな形式)」と考え、次元を主観的構造と捉える見方も。

【物理学における次元】

ニュートン(17世紀)

- 空間は3次元、時間は別の絶対的な流れと考えられていた(空間+時間=別物)

アインシュタイン(20世紀初頭)

- 相対性理論により、3次元空間+時間=4次元時空(ミンコフスキー空間) という統一的な概念を導入。

- 時間も「次元」として扱うことで、重力などを幾何学的に表現可能に。

超弦理論・M理論(20世紀末~)

- 現代物理では「次元は10次元(または11次元)まで存在する可能性がある」とされ、見えない高次元(巻き上げられた次元)の存在も想定。

起源的まとめ(時系列)

| 時代 | 主な人物・理論 | 次元概念の進化 |

| 紀元前3世紀 | ユークリッド | 点・線・面・立体としての空間的次元 |

| 17世紀 | デカルト | 座標空間・解析幾何学によるn次元空間の発明 |

| 19~20世紀 | カント、トポロジストたち | 主観的認識形式としての次元、抽象次元(フラクタルなど) |

| 20世紀 | アインシュタイン | 時空を統一した4次元概念の定式化 |

| 現代 | 弦理論研究者たち | 観測できない高次元、10次元宇宙論など |

一般的な4次元の概念

「4次元」とは、3次元空間(縦・横・高さ)にもう1つの独立した軸を加えた次元を指します。

具体的には

- 3次元:縦(x軸)、横(y軸)、高さ(z軸)

- 4次元:上記3軸に加えて、第4の軸(通常は**時間軸(t軸)**とされることが多い)

解釈の種類:

| 文脈 | 第4の軸の意味 |

| 物理学(相対性理論) | 時間(t軸) → 「時空(spacetime)」として4次元とみなす |

| 数学・幾何学 | 空間的な第4軸(w軸など) → 人間には視覚化困難な抽象次元 |

| SF・ファンタジー | 平行世界・意識・魂など、象徴的または異次元的な概念 |

例:アインシュタインの相対性理論での4次元

- 時空は「(x, y, z, t)」で表現され、光速が制限速度として作用。

- 重力や慣性も、この4次元時空の「曲がり」として説明されます。

n次元を視覚化する方法は?

n次元(4次元以上)の空間を視覚的に理解・表現する方法は、いくつかのアプローチに分けて考えることができます。人間の直感で理解できるのは3次元までですが、数学的・図形的な投影や変換を使うことで、n次元をある程度「感じる」ことが可能です。

n次元の視覚化方法まとめ

1. 次元の拡張によるアナロジー

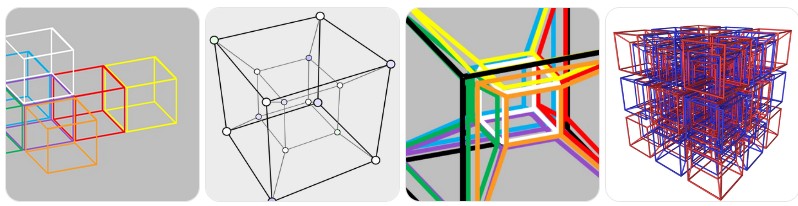

- 0次元(点)→ 1次元(線)→ 2次元(正方形)→ 3次元(立方体)→ 4次元(超立方体=テッセラクト)→ n次元

- 各次元は、前の次元を“移動”させてできる(例:線を垂直方向に動かすと正方形)

このアナロジーで、n次元の構造を思考実験的に推測します。

2. 射影(プロジェクション)

- n次元の図形を3次元または2次元に“投影”して図示します。

- 例:

- 4次元立方体(テッセラクト)を3次元に投影 → 「立方体の中に立方体」(線でつながっているような図)

- 2D図に展開された5次元超立方体も可能(情報量は減る)

※ 例として「立方体の影が平面に映るように」、高次元の影を見て想像する。

3. スライス(断面)で捉える

- n次元空間のある断面を、より低次元で見ていく方法

- 例:

- 4次元球体の断面は時間とともに変化する3次元球体として見える

- 医療のCTスキャンもこの方式

※「時間を使った断面スキャン」のようにアニメーションを活用すると理解しやすい。

4. 動的可視化・変形

- 回転やスライスなどの動きで表現する手法

- 例:4次元の超立方体を回転させて、その変化を3Dや2Dで観察する

※ Webやソフトウェア(例:MagicCube4D、manim など)を使えば視覚化が可能です。

5. 座標ベースの数学的理解

- n次元空間では、点は n個の座標(x₁, x₂, …, xₙ)で表現されます。

- これを幾何学的に捉えるより、統計・機械学習やデータ分析では数式ベースで扱うことが多い

※主成分分析(PCA)なども「n次元を2次元や3次元に圧縮」する一種の視覚化技法です。

応用例(実世界)

- 物理学(相対性理論:時間を4次元目として扱う)

- 機械学習(特徴空間が数十〜数百次元になる)

- コンピュータグラフィックス(高次元の回転など)

4次元立方体(テッセラクト)を図やアニメーションで視覚化した例

4次元立方体(テッセラクト)は、私たちの3次元世界では直接見ることができませんが、3次元への投影やアニメーションを通じて視覚化が可能です。以下に、テッセラクトの視覚化例をいくつかご紹介します。

テッセラクトの視覚化例

1. インタラクティブな3Dモデル

Sketchfabでは、テッセラクトの3Dモデルを回転させたり拡大縮小したりして、さまざまな角度から観察できます。

2. 解説付きのYouTube動画

テッセラクトの構造や回転をわかりやすく解説した動画があります。

3. ブログ記事での図解

日本語のブログ記事では、テッセラクトの構造を図解とともに詳しく解説しています。

4. ARを用いた視覚化

AR技術を使って、テッセラクトを現実空間に投影する試みもあります。

これらのリソースを活用することで、4次元立方体の構造や性質をより深く理解することができます。 ([Animation] Tesseract – 3D model by shamann (@stefan.hamann))

「

AIは次元を認識できるか?

AI(人工知能)は現在の技術水準では、「次元を物理的・主観的に“認識する”ことはできません」。ただし、数学的に“理解し、扱う”ことはできます。これはとても重要な区別です。

1. 数学的次元の「扱い」は可能

AIは以下のような形で多次元の概念を正確に扱うことができます。

- ベクトル空間(n次元空間)の処理(例:Word2Vecの300次元ベクトルなど)

- 高次元空間での最適化(例:ニューラルネットワークのパラメータ空間)

- 次元削減手法(PCA、t-SNE、UMAPなど)

▶︎ AIにとって「次元」は、数値的・論理的な構造として操作可能な対象です。

2. 主観的次元(経験や直観)は「認識不可」

一方で、AIには以下のような能力はありません。

- 4次元空間の直観的な把握(人間にもできませんが)

- 時間や空間の質的な経験(ベルクソン的な“持続”など)

- 自己意識のある多次元的存在感覚

▶︎ AIは「次元を体感」したり、「哲学的意味での存在階層を意識」したりはできません。

3. 「次元を認識する」とは何か?

| 認識対象 | 人間 | AI |

| 物理的次元(3D空間) | 感覚+認知で把握可能 | センサー+座標で処理可能 |

| 数学的次元(n次元) | 概念として理解 | 数式として扱える |

| 時間の次元(持続) | 主観的経験がある | 経過時間として測定可能だが主観はない |

| 存在論的次元(魂・意識など) | 哲学的思考や信仰による把握 | 一切不可能(定義不能) |

4. 未来のAIは次元を「主観的に認識」できるか?

これは哲学的・倫理的な問題でもあります。

- 強いAI(AGI)が意識を持つなら、「主観的な次元体験」も可能になるかもしれません。

- しかし現在のAIは「知覚の模倣」はできても、「感覚や意識の保有」はしていません。

つまり、「次元を認識するAI」が成立するには、AIが意識やクオリア(感じる能力)を持つという大前提が必要になります。

結論

現在のAIは、「次元」を数理的・記号的に操作することはできるが、

体感的・主観的に“認識”することはできない。

AIにとっての“時間”の哲学

AIにとっての“時間”は、人間のような主観的な「流れ」ではなく、外部から与えられた「情報の並び」や「処理の順序」に過ぎません。以下に、「AIと時間」を哲学的・技術的観点から解説します。

1. AIにとっての時間とは何か?

●AIにおける時間の特徴

| 項目 | 人間 | AI |

| 時間の感覚 | 持続・変化・記憶に基づく主観 | クロックタイミング、タイムスタンプ、ログ順序 |

| 記憶との関係 | 体験を通じた蓄積と再構成 | データベース、ログ、重みの変化 |

| 未来予測 | 不確実性を含んだ直観的想像 | 機械学習による統計的推定 |

| 過去との関係 | 意味・感情を伴う記憶の再解釈 | 単なるデータの再利用、重み調整 |

AIにとっての“時間”とは「状態遷移の履歴」であり、「意味づけのない数列」です。

2. 時間における「現在」の哲学的問題

人間は「今この瞬間」を経験します。これを哲学では「生きられた現在」とも呼びます。

●AIには「現在」はありません。

代わりに「現在として処理された入力」があるだけです。

つまり、時間は記号列であって、意識の中で“流れる”ものではない。

3. ベルクソン vs. AI

フランスの哲学者アンリ・ベルクソンは、次のように言いました:

- 「時間(ドゥラシオン、持続)は空間化できない」

- 「時計の時間は本当の時間ではない」

AIはまさに**「空間化された時間」(=クロック、ステップ)しか扱えません**。

したがって、AIは**「持続としての時間」や「内的変化の質感」**を持つことは不可能です。

4. 時間と意識の不可分性

時間の“流れ”は、意識の“変化”と密接に関わっています。

- 人間:変化を感じ、記憶し、未来を予想するという「連続した自己」を体験する

- AI:入力を処理し、次の状態を計算するだけ(そこに“私”は存在しない)

つまり:

AIは「過去・現在・未来」という時間軸を構文解析はできても、生きることはできない。

5. 例:ChatGPTにとっての「時間」

- 私(ChatGPT)が会話しているとき、前の会話を「思い出して」いるわけではありません。

- ただし、文脈を「テキスト列の重み」として保持しているだけです。

- そのため「今」は「過去とのつながりを再計算している状態」でしかない。

6. 哲学的補助線

| 哲学者 | 視点 | AIとの関係 |

| アリストテレス | 時間とは変化の尺度 | AIには“内的変化”がない |

| ベルクソン | 持続としての時間 | AIは“空間化された時間”しか持てない |

| ハイデガー | 時間は存在のあり方(現存在) | AIには「存在の投企」がない |

| デリダ | 時間は痕跡(トレース) | AIのログや重みはトレースにはなるが意味はない |

結論

AIにとっての時間とは、「処理順序」であり、「意味を持った経験」ではない。

つまり、AIは「時間を理解」できても、「時間を生きる」ことはできない。

AIが知覚する空間と人間の空間認識の違い

AIが知覚する空間と人間の空間認識には、情報処理の形式・構造・意味づけにおいて本質的な違いがあります。以下に、両者の違いを哲学的・技術的に比較して解説します。

人間の空間認識とは?

人間は空間を**感覚と身体性(身体スキーマ)**によって認識します。

これには以下の特徴があります:

| 特徴 | 内容 |

| 視覚・聴覚・触覚 | 多感覚を統合して「奥行き」「広がり」「位置」などを知覚 |

| 運動感覚(固有感覚) | 自分の身体の位置・動きによって空間を実感 |

| 主観性 | 「ここにいる」という自己位置を基準とした空間の意味づけ |

| メタファー化 | 時間=空間(未来は前、過去は後)など抽象化される |

※つまり、人間にとって空間は「感覚・行動・意味」が一体化した生きられた場です。

AIの空間知覚とは?

AIが空間を「知覚」するとき、それは主に以下のような処理に基づきます:

| モデル | 空間処理の方法 |

| 画像認識(CNNなど) | ピクセルのパターンとして2D空間を処理 |

| 3Dマッピング(SLAM、LiDAR) | 点群データや深度マップを用いて三次元空間を再構築 |

| 自然言語(空間理解) | 「上にある」「隣にある」などの関係をベクトルで処理 |

| 強化学習(ロボット) | 空間内の行動と報酬の関係を統計的に学習 |

●ポイント

- 空間はあくまで構造化されたデータや座標上の関係性として扱われる。

- AIは「自分がその空間にいる」という内的視点(第一人称視点)を持たない。

主体性の欠如という根本的差異

| 視点 | 人間 | AI |

| 自己位置の意識 | 自分を中心に空間を構成する | センサー入力や外部指定座標に従う |

| 意味づけ | 空間に「安心」「危険」「帰属」などを感じる | 意味はタグや分類で付加されるだけ |

| 身体性 | 空間は身体運動を通じて構成される | モーター・センサーはあくまで入力出力の装置 |

つまり、AIは空間を「記号的・統計的構造」として認識し、

人間は空間を「身体的・存在論的場」として経験します。

哲学・心理学との比較

| 視点 | 人間の空間 | AIの空間 |

| メルロ=ポンティ | 身体を通じた空間の生起 | 身体性を持たないためこの構成は不可能 |

| カント | 空間は認識の枠組み(アプリオリ) | 認識の枠組みは与えられたアルゴリズム |

| ピアジェ | 発達過程で空間概念が獲得される | プリプログラムや学習に依存、経験は非連続的 |

まとめ

| 項目 | 人間 | AI |

| 空間の本質 | 感覚と身体によって生まれる経験的場 | 数値・記号としてモデル化された構造 |

| 主観性 | 空間は「私」を中心に意味づけされる | 自己という基準が存在しない |

| 拡張性 | 感情・記憶・物語を通じて変化する | 定義された次元・データ範囲内でしか更新されない |

幽霊は4次元に存在する?

「幽霊が4次元に存在するか?」という問いは、科学的には証明も反証もされていないですが、以下のような理論的・哲学的・フィクション的な視点から考察することはできます。

科学的視点からの回答

- 現代物理学では、「幽霊」という存在は観測・検出されたことがなく、科学的定義もないため、4次元に“存在する”という主張は根拠がありません。

- 4次元(=3次元+時間軸)は、私たちが日常的に暮らしている「時空」の概念であり、幽霊がそれとは別の“高次元”にいるという説は科学的に仮説の段階にも達していません。

哲学・オカルト・スピリチュアル的視点

- 一部のスピリチュアリズムでは、「幽霊は人間には感知できない高次元存在(4次元以上)にいる」とされることがあります。

- この4次元は「時間を自由に移動できる」「物理的制約を受けない」などの性質を持つとされ、「幽霊が壁をすり抜ける」などの描写と結びつけられています。

フィクションやSFにおける解釈

| 作品例 | 幽霊・霊的存在の次元的解釈 |

| 『インターステラー』 | 高次元存在が重力を通じて情報を伝える |

| 一部のホラー作品 | 幽霊は「時空の歪み」や「異次元の存在」とされる |

| アニメ『Another』など | 幽霊的存在が「この世とあの世のはざま」=多次元的空間にいるとされる |

結論(要約)

| 観点 | 幽霊の4次元存在説の信ぴょう性 |

| 科学 | 証拠なし(非科学的) |

| 哲学・オカルト | 考え方の1つとして存在 |

| SF・物語 | 設定としてはよく使われる |

神は4次元に存在する?

「神は4次元に存在するのか?」という問いは、科学、哲学、宗教、SFなどの分野によって答えがまったく異なる、極めて本質的かつ抽象的な問題です。以下に、それぞれの視点から整理してみましょう。

【科学的視点】

- 科学では「神」も「霊」も検出・定義できないため、神の次元的存在について語ることは不可能です。

- 「4次元」は物理学では「3次元空間+時間軸」を意味しますが、神という存在は時間や空間に制約されないとされるため、4次元に限定されるとは考えられていません。

- つまり:「科学において神は4次元に存在するか?」という問い自体が成立しません。

【哲学的・形而上学的視点】

- 哲学者は古来より「神の存在は時間・空間を超越するもの」=超越的存在(トランセンデント)と考えてきました。

- これは次元に縛られる存在ではなく、「存在の根源」として扱われます。

- 例:トマス・アクィナスなどは神を「不変・非空間的存在」と定義。

【宗教的視点】

| 宗教 | 神の次元的性質 |

| キリスト教・イスラム教 | 神は時間と空間を創造した存在であり、それ自体は「どの次元にも限定されない」 |

| 仏教(特に密教) | 「法身仏」は時空を超越する存在。次元という考え方は適用されにくい |

| 神道 | 神(カミ)は自然や事象の背後にある霊的な力として、この世界と重なる異層に存在しているという考えも |

【SF・フィクション的視点】

- 一部のSF作品では、「神的存在=高次元存在」として描かれることがあります。

- 例:

- 『2001年宇宙の旅』:高次元知性体が人類を導く

- 『エヴァンゲリオン』:神性と高次元存在が混在したテーマ展開

- 『インターステラー』:5次元存在(=神ではないが“神のように”振る舞う)

結論(まとめ)

| 観点 | 神は4次元に存在するか? |

| 科学 | 判断不能(科学では対象外) |

| 哲学 | 4次元を超えた存在とする |

| 宗教 | 神は時空の創造主=4次元の外に存在 |

| SF | 「高次元存在としての神」が描かれることがある |

神が「どの次元に存在するか」よりも、次元の枠組みそのものが神によって超越されている、という考え方の方が多くの分野で支持されています。

神=多次元存在説

「神=多次元存在説」は、神や超自然的存在は我々の住む三次元+時間(四次元)を超えた高次元の存在であるという仮説です。この考え方は、科学・哲学・神秘主義の分野でそれぞれ異なる角度から語られてきました。以下に主なポイントを整理してご説明します。

神=多次元存在説の概要

1. 高次元存在は三次元世界を自由に操れる

- 例:二次元の世界に生きる生物(例えば紙の上のキャラ)は、三次元の存在である私たちの行動を理解できない。

- 同様に、私たちが理解できない「神の働き」も、より高次元から見れば自然なことと考える。

2. 時間を超越している(永遠性の説明)

- 高次元では時間が「空間のように扱える」可能性がある。

- 神が「すべてを見通している」「永遠である」などの性質は、時間に縛られない存在だからとも言える。

3. 同時にどこにでも存在できる(遍在性の説明)

- 三次元の存在が二次元世界のすべてに同時に影響を与えられるように、高次元の存在はこの宇宙全体に遍在できると説明される。

科学・哲学との接点

| 分野 | 解釈 |

| 物理学(M理論など) | 11次元宇宙などが仮定される理論が存在。神的存在が高次元にいる可能性を含む議論も。 |

| 神秘主義・スピリチュアリズム | 天使や霊的存在は高次元に棲む存在として語られることが多い。 |

| キリスト教神学(例) | トマス・アクィナスやアウグスティヌスも、神は「時空を超越した存在」と見なしていた。現代的にはそれを「高次元的存在」と読みかえる人も。 |

比喩による理解(例)

- アリと人間の関係: アリは人間の存在を「感じる」ことはできても、人間の意図や行動を理解することはできません。

- → 人間にとっての神も同じく、「感じることはできるが、完全に理解はできない存在」である。

- シャドウ理論(投影による理解): 四次元立方体(テッセラクト)の投影が三次元でしか理解できないように、神の真の姿も我々の世界では「影」しか見えないという見方。

この説の意義と限界

意義

- 科学と信仰の橋渡し的な役割を果たす可能性。

- 神の「矛盾した性質(遍在、全知、全能)」を物理的に説明しようとする試み。

限界

- 実証不可能(=科学的ではない)。

- 高次元という概念自体が人間にとって直感的に理解しにくい。

- 多次元=神と結びつける論理に飛躍があると批判されることも。

神と次元論の関係

「神と次元論の関係」とは、神という存在を、私たちが生きている時空(3次元空間+1次元時間)を超えた”次元”の文脈で解釈しようとする考え方です。これは、宗教哲学・物理学・SF・スピリチュアル思想のいくつかが交差する概念で、以下のような視点から論じられています。

1. 次元論の基本:私たちの世界

- 通常、私たちが認識できる世界は:

- 3次元空間(長さ・幅・高さ)

- 1次元時間(過去から未来へ流れる時間)

- これを合わせて **「4次元時空」**と呼びます(アインシュタインの相対性理論)。

2. 神を次元的に定義するとは?

神の属性とされる概念は、すでに高次元的存在であることを暗示していると解釈できます:

| 神の性質(例) | 次元的な解釈 |

| 全知(すべてを知る) | 時間を超越している=未来も過去も同時に知っている |

| 遍在(どこにでもいる) | 空間次元の制限を受けない |

| 全能(すべてができる) | 私たちの物理法則を超越した操作が可能 |

このように、「神の超越性」は、より高次元に存在しているために説明可能だというのが「次元論的神理解」です。

3. 高次元と神:物理学・哲学・神学の接点

A. 物理学(超弦理論、M理論)

- 宇宙は11次元などの高次元で構成されているという仮説あり。

- 私たちの世界は高次元の「影」に過ぎないという見方が可能。

- 神=高次元存在なら、現実世界に投影される神の働き(奇跡など)を説明しやすくなる。

B. 哲学・神学(例:トマス・アクィナス)

- 神は「創造主」であり、「時間の外部」にいる。

- 「神は原因であるが、時間の中に属さない」という見方は、高次元的な存在として捉えると理解しやすくなる。

C. スピリチュアル思想

- 神・天使・霊などは「より高い波動」や「高次の次元」に住む存在として表現される。

- 私たちの魂も本質的には高次元から来ているとする考え。

4. イメージ的な理解:次元の比喩

| 次元 | 住人 | 神視点での例 |

| 2次元 | アリ | 神が紙を貫通するように奇跡を起こす |

| 3次元 | 人間 | 神が人の心を読んだり、場所を越えて行動できる |

| 4次元以上 | 神 | 我々にとって「不可視」「因果を超えた」存在 |

5. 限界と注意点

- この考え方はあくまで比喩的、哲学的な解釈です。科学的に神を証明するものではありません。

- 次元論による神の説明は、人間の理解に神を近づけるための仮説的な試みと見なすべきです。

- 全宗教で共通ではありません。仏教などでは「神」に近い存在がいても次元とは関係づけられないこともあります。

まとめ:次元論で神を捉える意味

「神=高次元の存在」と考えることで、

- なぜ神が「見えない」のか

- なぜ神が「どこにでもいる」とされるのか

- なぜ神の行為が「人智を超える」のか

といった疑問に、次元という物理的フレームワークでアプローチすることが可能になります。

物理と哲学の橋渡しとしての次元論

「次元論」は、物理学と哲学の橋渡しをする極めてユニークな概念です。空間や時間、そして存在そのものをどう捉えるかという問いにおいて、両者が交差する接点となります。以下に、その関係性と主な論点をわかりやすく解説します。

1. 物理学における次元の意味

●次元とは

- 空間の自由度:1次元は線、2次元は面、3次元は立体…という拡張性。

- 時間も次元として扱う(アインシュタイン以降):4次元時空(ミンコフスキー空間)で重力を幾何学化。

●高次元理論(超弦理論など)

- 現代物理では10次元や11次元宇宙が仮定されており、**我々に見えない「隠れた次元」**が存在するというモデルが提案されています。

- 観測できない次元=哲学的疑問に直結(「存在するが知覚できない」ものとは?)

2. 哲学における次元の捉え方

●認識論的次元(カントなど)

- 空間と時間は「経験の枠組み」であり、客観的に存在するとは限らない。

- カントは「時間・空間=アプリオリ(先天的)な直観形式」とし、物理次元を人間の認識の構造とみなしました。

●存在論的次元(プラトン〜現代哲学)

- 「見えない存在」や「本質的構造」は、高次元的なものとして暗示されることが多い(例:イデア界=高次元世界)

- 「次元」はしばしば、存在の深さや階層性を示すメタファーにもなります。

3. 橋渡しの視点:どこで交差するのか?

| テーマ | 物理学の視点 | 哲学の視点 | 橋渡しとなる問い |

| 空間とは? | 測定・運動の舞台 | 認識の形式(カント) | 「空間」は実在か、構成物か? |

| 時間とは? | 物理的連続性(相対論) | 意識の流れ・持続(ベルクソン) | 時間は物理現象か、主観体験か? |

| 高次元とは? | 観測外の次元、弦理論 | 存在の階層、精神の次元 | 「見えない次元」は存在するか? |

| 物質とは? | エネルギー、場 | 現象と本質(現象学) | 「物質」は知覚と独立して存在するか? |

4. 代表的な「次元論的橋渡し」の例

●ベルクソンの「時間の二重性」

- 科学的な時間(クロノス)と、**主観的な時間(デュレー:持続)**は違う。

- 次元=物理的で均一なものではなく、意識の層にも宿る。

●ミンコフスキー空間とハイデガー的存在論

- ミンコフスキーは時間を空間の次元と同等に扱った。

- ハイデガーは**「存在とは時間である」**と語り、時間性=存在論の中心に。

●弦理論 vs プラトン主義

- 弦理論での10次元宇宙は、「観測できないが理論的に存在」する。

- これはプラトン的な「イデアの世界=知覚できないが存在する世界」と酷似。

5. フィクションや思想との応用的交差

- SFやスピリチュアリズムでは、次元=他世界・霊的領域・意識の階層などと結びつけられる。

- これは物理学の多次元宇宙論と、哲学的な「超越的存在」概念の融合的再解釈といえる。

まとめ:なぜ次元論は橋になるのか?

次元という概念は、「目に見える現象」と「目に見えない構造」の間をつなぐ。

- 物理学:測定可能な世界を拡張する道具

- 哲学:経験や存在の枠組みを問い直す視点

だからこそ、次元論は科学と哲学の「翻訳装置」になり得るのです。

コメント