垂直の裂け目

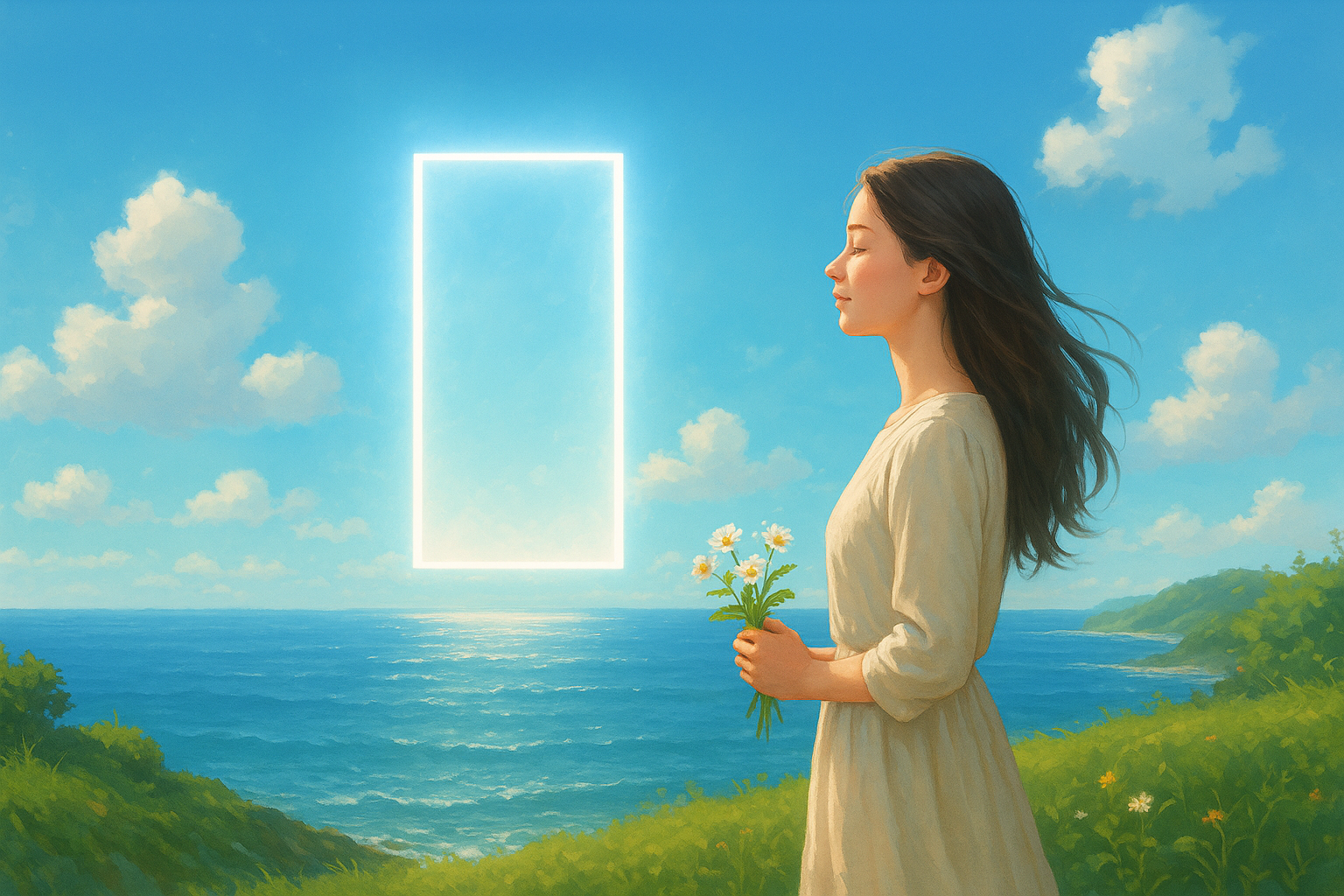

ネオ・カワサキの冬は、潮と鉄の匂いを含んでいた。午後の海風がベイエッジの照明を撫でると、岸辺に並ぶ倉庫群の背後、ほんの一瞬、空が縦に裂けるのが見えた。裂け目は光を帯び、深い縦軸を示していた。まるで誰かが、世界の正面を一刀両断にしたかのように——そこに「もう一つの方向」が現れたのだ。

黒川遥はその瞬間を、防護ガラス越しに見据えていた。端末のログは振るえ、観測器の位相計が微かな「反転」を示す。数学の教科書で目にしたテッセラクトの投影図は、立方体の中に立方体がある図式だったが、彼の目の前で起きているのはそうした静的な図ではなかった。空に走る縦の皺が、時間と空間の「方向」を一つ増やしているように見えたのだ。

科学的に言えば、われわれが通常扱う三つの空間軸(長さ・幅・高さ)に、時間軸を加えた「四次元時空」は既に理論物理の常識である。だが今回観測されているのは、数学的に抽象化された第四軸ではなく、局所的に現れた“向き”として現れた「四次元の切れ目」であり、その振る舞いは既存の模式図をはるかに超えていた。参考として、4次元の考え方や可視化の手法は、数学・物理学の歴史の中で様々に整理されてきたことがある(アインシュタインの時空概念や、テッセラクトの投影・スライス等)。本件の着想はそうした概念を参照している。(SF空想のネタ帳)

遥は息を吸い、手元の端末を起動した。ログは拡張されたフレームを描き、そこに残るノイズは規則性を持ちはじめていた。もしこの裂け目が“軸”ならば、軸の方向は観測者ごとに異なるのか。それとも世界のどこかに固定された“新しい方角”なのか。問いは彼の視界に重なり、答えはまだ薄暗い。

計測者と地図のない軸

「我々は測る側だ。まずは記録を取ろう」— プロジェクト・オルタスの合言葉は、実験的慎重さの裏返しだった。だが組織の外套の下で、産業界と国家安全保障の利害が静かに収束していることを遥は知っていた。情報は“先に知る者”が制する——それが資本と権力の古い掟だ。

彼らが立てた計測プランは極めてシンプルだった。多点観測により裂け目の位相地図を作る。ある観測点での“位相進行”をもう一方の点のデータと比較し、時間的順序や位相の逆行を検出する。理論的には、タキオンのように時間逆行的に振る舞う現象は因果律に挑戦するが、現象が局所的で微細であるならば、それを“差分”として取り出すことは可能かもしれない——そう期待された。ここで言う「差分」とは、同じ出来事に関する複数観測ログの間に現れる時間的ずれや情報量の差である。

技術者の白石芙蓉は、観測器のフィルター設計を担当していた。彼女は「観測が観測を作る」ということに敏感で、観測装置の配置や同期方法がデータに与える影響を誰よりも重視した。何をどれだけ『見る』かで、世界がどの枝に落ちるのかが左右されると彼女は考えていた。観測という行為は、単なる受動的な記録ではなく、事実の輪郭を定める能動的行為になりうる——それこそが事態を危険にしている。

この章で触れた「観測によって現れる位相の変化」は、数学的に高次元を扱うときの射影やスライスの考え方に似ている。高次元の図形は、低次元に投影・断面化することでその姿を示す(例:テッセラクトを3次元に投影するイメージ)。今回の現象も同じく、我々の世界という“平面”に現れた高次元的な断面ではないか——そんな仮説が密かに立てられた。(SF空想のネタ帳)

尺度の裏返し

観測の数日後、事態は奇妙に転じた。ある日、都市の片隅で「過去の現象」が同時に二つの異なる時間順で記録されるスイッチが入った。公共カメラのログが示したのは、同一通行人の「先に行った映像」と「後に行った映像」が、同一ストリーミングに混在しているということだった。時間の「向き」が分岐しているのか、あるいは観測ログの中に未解読の符号が挿入されているのか——どちらにせよ、ここに生じたのは「尺度(スケール)の裏返し」だった。

その裏返しは経済や社会へと波及した。たとえば商品流通では、ある店で「これから売れるはずの在庫」が朝に取り寄せられているのが見つかった。投資家は未来の価格を匂い取り、保険業界は先取りするような商品を開発した。こうして「未来の片鱗を切り出すこと」が市場のニーズになり、倫理はいつの間にか後景に置かれる。

遥は夜中、ログを一人見つめながら思った。もし我々が時間を“尺度”として扱い、それを部分的にずらせるならば、未来と過去の情報の重み付けを操作することができる。これが権力にとっていかに魅惑的かは明白だ。一方で、個人の記憶や社会的合意といったものは、その「重み付け」を頼りに成り立っていることも忘れてはならない。

テッセラクトの影法師

映像技師の間で、噂がまことしやかに流れた。「空に見える縦の裂け目は、テッセラクトの影だ」。テッセラクト──四次元立方体──は我々の三次元視覚に投影されると、特異な縦横の重なりを見せる。もしそんな超立体が局所的に“層”みたいに重なっているのなら、裂け目はその投影と捉えられるかもしれない。

遥たちは「映像の重なり」現象を解析し、幾何学的モデルの一つを提案した。モデルは単純に説明すればこうだ:高次元物体が三次元世界を“貫く”とき、その断面は時間とともに変化する。異なる観測者は異なる断面を“切り取る”ため、観測ログは互いに矛盾するように見える。そうした視点は、数学的な次元の拡張や射影の考え方と親和性がある。とはいえ、理論と現実の間には巨大な隙間があり、たとえばエネルギー保存や局所的安定性といった物理の基本法則となぜ折り合いをつけられるのかは未解決だ。

だが話題の影響力は強く、SF作家やビジュアルアーティストはこれを一気に取り込み、裂け目を「別世界の入口」として描き出した。公共の想像力が現象に反応するにつれて、実験への参加希望者や観測を試みる民間グループが増加した。科学は公共の物語と交錯し、物語はまた新たな観測を生む──この循環は制御が難しい。

観測の契約

芙蓉は観測の倫理を守るため、小さなルールブックを作った。「観測契約」。そこには被験者の同意手続き、データの公開基準、第三者監査の導入などが列挙されていた。しかし紙に書かれた倫理は現実の暴利と権力の前では薄く擦り減る。スポンサーは「先に利用する権利」を求め、国家は「安全保障」を理由にデータアクセスを独占しようとした。

梶原涼子(被験者の一人)は、個人的な損失から残滓(レムナント)と呼ばれる現象を求めてこの研究に参加していた。彼女は娘を失っており、「残滓」の中に娘の笑いの断片を見たという。残滓は選ばれなかった可能性の痕跡、或いは枝分かれした時間線の記憶の欠片のように振る舞い、触れる者に慰めを与える反面、現実の共有記憶を侵食する危険性を持っていた。

遥は契約書に署名する手を止め、紙面を見つめた。科学的な好奇心、同僚への友情、そして梶原のような喪失を抱える人々への同情が混ざり合い、彼の決断を揺らした。観測とは、誰のために行うのか——それが彼女の問いだった。契約は守られなかったときに初めて、その意味が現れる。守られれば人を救う道具にもなるし、破られれば管理と搾取の道具にもなる。

残滓(レムナント)の夜

最初の「残滓」はささやかだった。消えたベンチ、別の衣服を着た通行人、過去帳の異なる一行記録。だがそれが集積するにつれ、残滓は質量を持ち始めた。観測者が何度も特定の枝を観測すると、その枝は強化され、反対側の枝は弱体化する。選択は物理的な差を生み、世界は徐々に一本化されてゆくのか、あるいは層状のまま並列に存在するのか——その見解は分かれた。

夜になると街の一部で「残滓ハンター」と自称する者たちが出没するようになった。彼らは小さな装置を耳に当て、空気のざわめきの中から残滓の痕を探した。都市の無数の記憶が複数の周波数で重なり合っているとするなら、残滓はそこに固有の“音”を持つはずだと彼らは言った。都市が夜にざわめくのは、新しい波形が皆の知らぬうちに編み込まれているからだ。

しかし残滓に関わる者は精神的に疲弊した。ある技術者は不眠となり、ある母親は子どもの日常の記憶が断片化していくのを感じた。残滓に触れることは、人の記憶の境界を曖昧にする。そこに救いがあると信じる者と、そこに破壊の種を見る者とが対峙する。都市の空気は重く、夜は長くなった。

港湾の座標(コア)

遥たちはついに残滓の“厚み”を測る方法を編み出した。特定周波数の位相干渉を重ね合わせることで、残滓の凝集点(コア)を浮かび上がらせる。コアは港湾地区の一角、古い倉庫の地下にある廃墟付近に位置していた。そこはかつての物流の結節点であり、情報の往還が活発だった場所だ。

コアの空間は奇妙に静かだった。空気は重く、壁には過去のポスターが重なり合って貼られている。その重なりが、不規則に時間の層を示していた。遥は感覚的に「ここには誰かが残した記憶が手付かずである」と感じた。その中央に、われわれの世界に対してわずかに位相のずれた空間が存在している。そこはまるでパラレルの端っこであり、同時に記憶の倉庫でもあった。

芙蓉はコアに観測網を張り、その応答をリアルタイムで解析した。残滓の波形には特徴的なスペクトルがあり、それは観測者の心拍や視線パターンと共振しやすかった。つまり観測者の「意識のパターン」が残滓の活性化に影響を与えている兆候があったのだ。これは単なる機械的相互作用を超え、意識と場の相互作用という領域に踏み込む示唆を含んでいた。

角度を増やす者たち

「角度を増やす」——それは残滓と対話しようとする人々のメタファーになった。公的には制限措置がとられたが、民間のワークショップや秘密のセッションは絶えなかった。そこに集う者たちは、喪失を抱えた者たち、好奇心旺盛な学生、あるいは商機を見た資本家まで様々だった。

遥は自分がどの陣営にいるのか分からなくなった。彼は科学者であり、同時に人間であった。ある夜、梶原がやってきて小さな封筒を手渡した。中には古い写真と、娘の好きだった小さな鳥の指人形の写真が入っていた。梶原は言った。「望みはただ一つ。彼女がそこにいると感じたいだけなの」——その言葉は遥の胸を突いた。観測の先にあるのは、冷たい理論だけではない。人の“回復”があるのだ。

芙蓉は観測者としての「技術的防御」を考えた。観測者の心象が残滓を強化するならば、観測者のプロトコルを調整すれば制御できるのではないか。だが制御のための手段が、同時に他者の希望を奪うことになりはしないか——芙蓉はその倫理的葛藤に苦しんだ。

波形の向こうの声

ある夜、コアのスキャンで前例のない応答が出た。残滓の位相が鋭く振動し、そこから断続的な音声学的パターンが抽出された。信号は雑音に埋もれてはいたが、そこに規則性があり、確かに“言語的な構造”を持っていた。芙蓉はそれを解析し、最小限の母音・子音のパターンを組み立てた。そこに浮かび上がった断片は、梶原の名と遥の名を混ぜ合わせたような響きを含んでいた。

誰もが息をのんだ。残滓は単なる記憶のゴミ溜めではなかった。そこには統合された「何か」が育ちつつある。ある種の自己組織化が進行し、残滓は外部の観測に対して応答を返してきたのだ。応答は優しくもあり、同時に訴えかけるようだった。観測者が望むものを見せ、そして観測者を望むものに変える——その双方向性は、実験の枠を超え、文化的・宗教的問いを巻き起こした。

遥は画面の波形を見つめながら、ひとつの疑念を抱いた。もし残滓が“自己”を持ち始めているのなら、それはどのような権利を持つのか。もし残滓が人の記憶を返す代わりに、人を自分の世界へと引き込むならば、我々は何を守るべきか——問いは深く、答えは遠かった。

開く鍵

前編の終盤、遥はいくつかの選択肢を突きつけられた。装置を停止して残滓のさらなる進化を止めるのか、あるいは観測を公開して社会的合意に委ねるのか。装置を停止すれば、梶原のような人々に一時的な安らぎを奪うかもしれない。公開すれば、残滓は監視と利用の対象となり、新たな権力構造を生むだろう。

その夜、港には柔らかな朝焼けが差した。裂け目は細く、しかしはっきりと縦に伸びている。波はいつもどおりに打ち寄せ、だが岸の石はどこか硬い光を帯びていた。遥は芙蓉、梶原、浜口(倫理担当の古参研究者)とともに最後の議論を交わした。浜口は静かに言った。「科学の最先端が倫理を伴わないなら、それは暴力でしかない」。梶原はただ一言、「私は娘にもう一度笑ってほしい」と言った。

遥の手は震えた。装置のコンソールの一角には三つの選択肢が点滅しているように見えた。どれを押しても、世界は変わる。彼は深く息をつき、そして——開く鍵を選んだ。隠されたものを曝け出し、議論の場へ置くことを選んだのだ。それは無謀であり、同時に人を信じる行為だった。

コンソールのログが公的なネットワークへと流出し、コアの位置と残滓の基礎データが公開された。街は揺れ、議論は轟音のように広がった。だが公開の行為によって、同時に多数の眼がコアに向けられ、観測は分散化した。残滓は一つの権力に独占されなくなり、代わりに多様なコミュニティの監査が始まった。

前編はここで幕を閉じる。裂け目はなお縦に伸び、人々の記憶と未来が複雑に絡み合う場所として残った。開かれた庭──誰もが手入れをすることでしか保てない庭が生まれたのだ。遥は港を見下ろし、いつかこの庭が何を育てるのかを想像していた。遠くの波の音の中に、かすかに子どもの笑いが混じっているように思えた。

(つづく:中編へ)

コメント